太陽光発電の売電ができなくなる?FIT終了後の対策に蓄電池活用や電気自家消費

FIT(固定価格買取制度)の終了に伴い、太陽光発電でつくられた電力を売電できなくなることに不安を感じている方も少なくありません。

売電価格が大幅に下がると、以前のように余剰電力を高値で売ることが難しくなります。

しかし、太陽光発電を活用する方法は売電だけではありません。このコラムでは、FIT終了後の対策や蓄電池の活用法、自家消費のメリットについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

太陽光発電の売電ができなくなる?FIT制度の仕組みと卒FIT後の影響

FIT制度の終了により、売電収入が減少する可能性があります。まずは、FIT制度の仕組みや、終了後の影響について解説します。

FIT制度(固定価格買取制度)とは?

FIT制度とは、再生可能エネルギーの普及を目的に、太陽光発電の余剰電力を一定期間、固定価格で電力会社が買い取る制度です。

太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギー発電事業者は、長期にわたって安定した収入を得られます。

再生可能エネルギーの普及を目的とした制度ですが、この制度により、家庭でも太陽光発電が導入しやすくなっています。

※引用:よくあるご質問 – 資源エネルギー庁 – 経済産業省

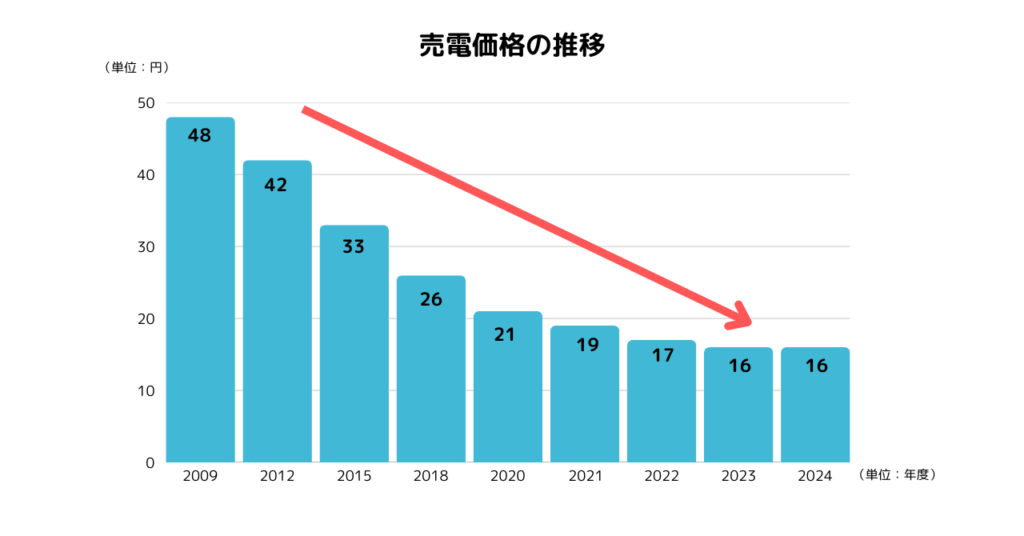

売電価格の推移と今後の見通し

FIT制度の売電価格は、年々引き下げられています。過去の売電価格の推移は以下の通りです。

| 2012年度 | 42円/kWh(10kW未満) |

| 2016年度 | 31円/kWh(10kW未満) |

| 2020年度 | 21円/kWh(10kW未満) |

| 2024年度 | 16円/kWh(10kW未満) |

| 2025年度 | 15円/kwh(10kW未満) |

初期のFIT導入当初は、再生可能エネルギー普及促進のために高い買取価格が設定されました。しかし、設備の大量導入と技術革新により設備の普及とともに量産化が進み、また技術革新によって設備導入コスト自体が低下したことで、段階的に売電価格も引き下げられています。

今後は、固定価格制度の見直しや市場競争の激化が続くと予想される一方で、コスト削減やエネルギーマネジメント技術の進化、自家消費型システムの普及が、新たな収益モデルとして注目されています。

※引用:過去の買取価格・期間等|FIT・FIP制度 – 資源エネルギー庁

FIT期間終了後に売電ができなくなる理由

FITの期間が終了すると、電力会社による固定価格での買い取り義務がなくなります。発電した電力の売電価格は市場の需給バランスに左右されるため、需要が低い状況では1kWhあたり数円程度の低価格となる可能性があります。

結果的に、従来の安定した収入が期待できない場合もあるでしょう。設備投資の回収期間が延てしまうと、全体の収益性が大幅に低下するリスクが生じる点も押さえておくべきポイントです。

電力会社の買取プランと余剰電力の行方

FIT終了後も電力会社によっては独自の買取プランを提供しています。主な選択肢は以下の通りです。

- 低価格(5〜10円/kWh程度)での余剰電力買取

- 電力をポイントに変換するプログラム

- 自家消費を促進する料金プラン

電力会社ではFIT終了後、固定価格での買取ではなく、市場価格に連動した変動買取が基本となります。

そのため、FIT期間中ほどの収益性が確保できず、余剰電力の売電が困難になる場合があり、発電した電力の多くは蓄電池にためて自家消費、HEMSを活用した需要調整など、効率的な利用方法を検討しましょう。

FIT終了後の太陽光発電の活用方法は?

FIT(固定価格買取制度)が終了すると、これまでのように高値で売電することが難しくなります。しかし、太陽光発電の電力を無駄なく活用する方法もあります。

ここからは、FIT終了後の太陽光発電の有効活用方法をみていきましょう。

自家消費型のメリットと移行時のポイント

FIT終了後は発電した電力を売るのではなく、自家消費することで、買電電気代を削減する方法があります。

自宅で発電した電力を上手く使用することで、電力会社からの購入量を減らし、電気料金を抑えられます。

また、売電価格より買電電気料金の単価の方が高いという点もポイントです。売電価格が1kWhあたり数円程度に下がる一方、電気料金は約25〜30円/kWh(※)と高いため、自家消費する方がコストメリットが大きいといえます。

さらに電力の自給自足が可能なため、停電時でも自家発電した電力を使用できるため、万が一の時も安心です。

自家消費型への移行する際のポイントは、以下の通りです。

- なるべく昼間に電力を多く使用するようにする

- エコキュートや電気自動車(EV)を活用し、発電した電力を効率的に消費する

- HEMSを導入し、電力の使用タイミングを最適化する

自家消費型への移行によって電力の無駄を抑えられ、電気料金削減やエネルギー自給自足の実現が期待されます。

※引用:電気料金単価の設定方法について

電力会社の新しい買取プランを活用する

FIT期間が終了してしまうと、電力会社による固定価格買取制度が適用されません。

しかし、各社が独自の買取プランを提供するケースもあります。以下のプランをうまく活用することで、売電を継続しながら経済的なメリットを享受できます。

| 電力会社の主な買取プラン | 買取プランの特徴 |

時間帯別買取プラン | 需要の高い時間帯(夕方や夜間)に高い買取価格を設定できる |

ポイント還元型プラン | 売電分をポイントとしてため、電気料金の割引やショッピングに利用できる |

余剰電力シェアプラン | 余った電力を近隣の家庭や企業に提供し、特定の割引を受けられる |

FIT終了後の買取価格は会社ごとに異なります。複数の電力会社のプランを比較し、最適なプランを選びましょう。

蓄電池を導入して余剰電力をためる

FIT終了後の電力活用方法として、蓄電池を導入し、余剰電力をためて夜間や災害時に活用する方法があります。

蓄電池を活用するメリットは、夜間の電力使用を補える点です。昼間に発電した電力を夜に使用することで、電力会社からの買電電気代を減らすことが可能です。

PPAやVPPの活用

FIT終了後は売電以外にも、PPA(Power Purchase Agreement)やVPP(Virtual Power Plant)といった新しい電力活用の仕組みが注目されています。

PPAとは?

PPAとは、発電事業者と電力を購入する企業や電力会社との間で締結される長期契約です。

発電事業者は、自らの発電設備で生産した電力を、あらかじめ決められた価格や条件に基づき、一定期間にわたって購入者に供給します。これにより、発電事業者は安定した収益の確保が可能です。

投資回収のリスクを軽減できる一方、購入者は電力価格の変動リスクを回避し、長期的なエネルギー調達計画が立てやすくなります。

特に再生可能エネルギー分野では、プロジェクトの資金調達やリスク管理の観点からPPAが重要な役割を果たしており、環境負荷の低減や持続可能なエネルギー供給の推進にも寄与しています。

VPP(Virtual Power Plant)とは?

VPPとは、一つの大規模な発電所のように動作するシステムのことです。

複数の分散型電源(太陽光、風力、バイオマスなど)や蓄電池、需要家の制御設備などをネットワークで連携させるのが特徴です。

各設備の発電量や消費状況をリアルタイムで把握・調整することで、電力の需給バランスを最適化し、効率的な電力供給が可能になります。

再生可能エネルギーの普及促進や電力系統の安定化、CO2排出削減などが期待され、スマートグリッドの実現に向けた重要な技術として注目されています。

これらの仕組みを活用すると、余剰電力を有効に活用しながら新たな収益を得ることが可能です。FIT終了後も、太陽光発電の電力を無駄にせずに有効活用できます。

蓄電池を活用して太陽光発電を無駄なく使う方法

太陽光発電で発電した電力を最大限活用するためには、蓄電池の導入が効果的です。特に、FIT(固定価格買取制度)の終了後は、売電よりも自家消費を増やすことが経済的に有利になります。

ここでは、蓄電池を活用して太陽光発電を無駄なく使う方法について解説します。

蓄電池の導入で夜間の電力使用を補う

太陽光発電は、夜間は発電できません。しかし蓄電池があれば、日中に発電した電力を夜間に使用できます。

蓄電池を活用した夜間の電力補充は、昼間の余剰電力を夜間に活用し、買電電気代を削減できるメリットがあります。

夜間の電力使用量を抑えるため、電力会社からの電気購入を最小限にすることが可能です。深夜の電力料金が高い時間帯も回避しやすくなります。

災害時の非常用電源として活用する

地震や台風などの自然災害による停電時には、蓄電池が非常用電源として役立ちます。特に停電が長時間続いた場合、家庭での電力確保が大きな課題になります。

蓄電池を非常用電源として活用すると、停電時でも電気を使用できるため、安心感が得られるのがメリットです。

冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など、最低限の電力を確保できます。

蓄電池には、「全負荷型」と「特定負荷型」の2種類があります。

| 全負荷型 | 特定負荷型 |

家全体の電力を賄うことができる。ただし、蓄電池の容量が大きくなりやすい | 冷蔵庫や照明など、必要最低限の電力を供給するタイプでコストを抑えられる |

蓄電池を選ぶ際は家庭の電力使用状況に合わせて、適切なタイプを選びましょう。

ピークシフトで買電電気代を削減する

電力会社の料金プランによっては、時間帯によって電気料金が変動する「時間帯別料金プラン」があります。

蓄電池を活用すると、電気料金が高い時間帯の電力使用を抑える「ピークシフト」が可能です。ピークシフトの特徴は以下の通りです。

- 電気料金が安い昼間の時間帯に、太陽光発電で蓄電池を充電

- 電気料金が高い夕方〜夜間の時間帯に、蓄電池の電力を使用

- 買電電気代の節約に加え、電力需給の安定化にも貢献

「夜間の買電電気代が高いプラン」を契約している場合、日中の余剰電力を蓄電池にためたり、買電電気代が高くなる時間帯に蓄電池の電力を使用できたりします。

補助金を活用して蓄電池をお得に導入しよう

蓄電池の導入には高額な初期費用がかかりますが、国や自治体の補助金を活用すると、コストを抑えることが可能です。

国が設ける補助金制度の中に、蓄電池の導入に活用できる補助金があります。

例えば、経済産業省が主導する再生可能エネルギー導入促進補助金や、自治体独自の住宅用蓄電システム補助金などもあります。

| 2025年度の主な補助金制度 | 最大補助金 |

国の蓄電池補助金 | 太陽光発電とセットで導入すると、最大50万円(※1)の補助が受けられる |

電力会社の特別プラン | 太陽光発電+蓄電池の導入で、最大140万円(※3)の補助が受けられる |

蓄電池の導入に関する補助金は、最大50万円の補助金が受けられます。

地方自治体の補助金の例としては、東京都・大阪府・神奈川県などで、最大105万円の補助が受けられる制度があります。

また、ZEH補助金では太陽光発電と蓄電池のセットで導入することで、最大140万円の補助が受けられます。

補助金を活用すれば、蓄電池の導入コストを抑えることができるため、上手く活用してお得に導入しましょう。

ジャパンライフアシストでは、導入プランのご提案から補助金の申請代行もおこなっていますので、太陽光発電や蓄電池の導入を検討している方は、お気軽にお問合せください!

※3:令和5年度 地域型住宅グリーン化事業(認定長期優良住宅、ZEH・Nearly ZEH、認定低炭素住宅、ZEH Oriented)

電気の自家消費を最大化するためのポイント

FIT制度の終了に伴い、売電よりも自家消費を優先することが重要になります。太陽光発電で作った電力を効率的に使うことで、買電電気代の削減やエネルギーの有効活用が可能です。

ここでは、電気の自家消費を最大化するための具体的な方法について解説します。

日中の電力使用を増やす工夫

太陽光発電は日中に発電します。そのため、できるだけ昼間に電力を消費すると、自家消費率を高めやすくなります。日中の電力使用を増やすには、洗濯機・食洗機などを昼間に使用するのがおすすめです。日中に家電を動作させることで、高くなる夜間の電気料金を抑えられます。

ほかにも、エアコンをタイマー設定にして使用したり、冷蔵庫の設定温度を昼間に低めに調整したりするのも効果的です。生活スタイルを少し変えるだけで、電力の自家消費率を向上させやすくなります。

エコキュートや電気自動車(EV)との連携

太陽光発電の余剰電力をエコキュートや電気自動車(EV)に活用することで、電力の自家消費をより効果的におこなえます。

エコキュートは、日中の太陽光発電でお湯を作るため、夜間に使用する電力の削減が可能です。電力消費の大きい夜間の沸き上げも最小限に抑えられます。またタイマー機能を活用し、発電ピーク時に稼働させるのもおすすめです。

電気自動車(EV)の場合は、太陽光発電の電力をEVに充電し、燃料費を削減できます。V2H(Vehicle to Home)を利用することで、EVから家庭に電力の供給が可能になります。電気料金が高い時間帯にEVの電力を家庭で使用すると、余剰電力の無駄をなくしやすいです。

HEMS(Home Energy Management System)の活用

HEMSを導入すると、家庭内のエネルギー使用を最適化し、自家消費率の向上が可能です。

HEMSは、電力の使用状況が見えるので、どの家電がどれだけ電力を消費しているかを把握できます。太陽光発電の発電量に応じて家電の動作を最適化する自動制御機能も備わっています。ピーク時の電力使用も分散し、効率的な運用も可能です。

省エネ家電を導入して効率的に電力を使う

消費電力の少ない省エネ家電を導入すると、太陽光発電の電力をより効率的に活用できます。おすすめの省エネ家電は、以下の通りです。

| 省エネ家電の種類 | 活用するメリット |

省エネエアコン | 太陽光発電の電力を活用し、買電電気代を削減できる |

LED照明 | 消費電力が少なく、電力の有効活用が可能 |

高効率冷蔵庫 | 省エネモードを活用し、電力使用を抑える |

インバーター搭載の洗濯機・食洗機 | 必要な電力を最適化して使用できる |

省エネ家電への切り替えにより、家庭全体の電力消費を抑え、太陽光発電の電力を最大限に活用できます。

まとめ

太陽光発電は、FIT終了後も多様な方法で活用可能です。しかし、発電した電力を有効的に利用するには、自家消費型へのシフトが求められます。蓄電池の導入で余剰電力を効率的に蓄え、需要に応じた使用も可能となります。

また、HEMSやEVとの連携によりエネルギー管理を最適化し、PPAやVPPといった新たな電力取引の仕組みを活用するのもおすすめです。FIT終了後も収益化の可能性を広げ、再生可能エネルギーの持続的利用が期待されます。

ジャパンライフアシストでは、ご家庭にあった最適なプランをご提案し補助金の申請代行もおこなっているので、太陽光発電や蓄電池の導入を検討している方は、ぜひお気軽にお問合せください!