太陽光発電で土地活用は儲かる?リース・PPA・売電の仕組みから収益シミュレーションも解説

安定した収益を得る方法の一つとして、遊休地や農地を有効活用した太陽光発電の設置に注目が集まっています。太陽光発電を利用した土地活用には、売電、PPA(Power Purchase Agreement)、リース方式などさまざまなモデルがあり、それぞれに特徴も異なります。

このコラムでは、太陽光発電を活用した土地活用の仕組みや収益性、リスク、成功のポイントについて詳しく解説します。収益シミュレーションを交えながら、最適な方法を見つけましょう。

太陽光発電を活用した土地活用とは?基本の仕組み

「土地を親から相続したものの、使い道がわからなくて困っている」「農業のあと継ぎがいないので、農地を今後どうするか悩む」「田舎の土地を所有しているが活用していないので、税金だけかかっている」など、土地の活用方法で悩んでいる方は多いでしょう。

未利用の土地を有効活用し、安定した収益を得る方法の一つとして、太陽光発電を活用した土地活用が注目されています。特に、遊休地や農地を活用すると、環境に優しく持続可能な収益源の確保も可能です。

ここでは、太陽光発電による土地活用の基本的な仕組みや、活用方法の選択肢について詳しく解説します。

遊休地や農地を有効活用できる

都市部から離れた土地や耕作放棄地など、活用が難しい土地でも、太陽光発電なら有効活用が可能です。特に以下のような土地は、太陽光発電向けの条件を満たしていることが多いため、適した活用方法といえます。

| 都市開発が難しい土地 | 山間部や傾斜地(※)など、建築には適さないが日射条件が良い場所 |

| 耕作放棄地や農地 | 農業としての利用が難しくなった土地でも、太陽光発電なら活用可能 |

| 工場や倉庫の跡地 | すでにインフラが整っている場所なた、設置コストも抑えられる |

近年では「ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)」といって、農地に太陽光パネルを設置しながら農業を続ける方法も広がっています。これにより、農業収入と売電収入の両方を確保することができます。

※参考:八千代エンジニヤリング株式会社|傾斜地ガイドライン2023年版説明

太陽光パネルを設置して電力を生み出す

太陽光パネルは土地に設置することで、太陽のエネルギーを電力に変換して発電をおこないます。太陽光発電は設置後の運用コストが低く、長期的に安定した収益を得られる点が魅力です。

発電された電力の活用方法には、以下のような選択肢があります。

| 売電(電力会社に販売) | FIT(固定価格買取制度)やFIP(市場連動型買取制度)を利用し、売電収益を得る |

| 自家消費(自己の施設で利用) | 発電した電力を工場やオフィスで使用し、電気代を削減する |

| PPA | 企業や自治体に直接電力を供給し、契約に基づいて売電する |

活用方法によって収益性やリスクが異なるため、土地の条件や事業計画に合わせた適切なモデルを選ぶことが重要です。

売電・自家消費・第三者提供などの活用方法

太陽光発電で得られた電力の活用方法は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

| 電力の仕組み | 電力の活用方法 |

| 売電型 | 発電した電力を電力会社に販売し、売電収益を得る(FIT・FIP制度を活用) |

| 自家消費型 | 事業者自身が電力を消費し、電気代を削減する(企業や工場などに向いている) |

| 第三者提供型(PPAモデル) | 企業や自治体と電力供給契約を結び、一定期間電力を供給する |

電力は、活用方法によって適切な仕組みが異なります。例えば、電気代の削減を目的とする企業なら「自家消費型」がおすすめです。安定した収益を得たい場合は「売電型」や「PPAモデル」を選ぶのがよいでしょう。

初期投資の有無によって事業モデルが異なる

太陽光発電を活用した土地活用は、初期投資をおこなうかどうかによって適切な収益モデルも異なります。

| 収益モデルの種類 | 収益モデルの特徴 |

自己資金で設備を設置する(売電型・自家消費型) | 初期投資は必要だが、売電収益や電気代削減のメリットが大きい |

リース方式で土地を貸し出す | 初期投資不要で、発電事業者に土地を貸し、毎月の賃料収入を得る |

PPAモデル(第三者所有) | 事業者が設備を設置し、契約期間中に電力を供給して収益を得る |

初期投資を抑えつつ安定収益を得たい場合は、リース方式やPPAモデルが向いています。一方で、長期的に収益を最大化したい場合は、売電型や自家消費型が有利です。

太陽光発電を活用した土地活用は遊休地や農地を有効活用し、安定収益を得る手段になります。土地の特性や事業計画に合わせて最適な活用方法を選び、太陽光発電による土地活用を成功させましょう。

太陽光発電の土地活用は儲かる?収益モデルの種類と特徴

太陽光発電を活用した土地活用には、さまざまな収益モデルがあります。土地の特性や初期投資の有無、求める収益性によって最適な方法が異なります。

ここでは、代表的な収益モデルのメリットとデメリットを表で比較しながら、それぞれの特徴を見ていきましょう。

売電収益型:FITやFIPを活用して収益を得る

売電収益型には、次のようなメリットがあります。

- 一定期間、固定価格で売電できる(FITの場合)

- FIPを活用すれば市場価格に応じた柔軟な売電が可能

- 長期的に安定した収益を確保できる

売電収益型には、次のようなデメリットがあります。

- 初期投資が必要(設備費用・設置工事費用)

- FITの買取価格は年々低下しており、収益性が下がる可能性がある

- 土地の立地や日照条件によって収益に差が出る

売電収益型は発電した電力を電力会社に販売し、売電収益を得るモデルです。

FIT(固定価格買取制度)やFIP(市場価格連動型制度)を利用することで、長期的に安定した収益を見込めます。初期投資をして長期的な収益を狙う方に適したモデルです。

自家消費型:電気料金の削減を目的とする

自家消費型には、次のようなメリットがあります。

- 電力会社からの購入電力を減らし、電気料金を削減できる

- 再生可能エネルギーの活用により、環境対策(SDGs・脱炭素経営)につながる

- 蓄電池を併用すれば、夜間や災害時の電力供給も可能

自家消費型には、次のようなデメリットがあります。

- 電力消費量が少ない場合はメリットが出にくい

- 初期投資が必要(設備・工事費用)

- 発電量が天候に左右されるため、安定供給が難しい

自家消費型は、発電した電力を自社の工場や事務所などで使用し、電気料金を削減することを目的としたモデルです。

特に電力消費が多い企業にとって、大きなコスト削減効果が期待できます。工場・商業施設・オフィスビルなど、日中の電力消費が多い事業者に適したモデルです。

PPA:企業や自治体向けに電力を販売

PPAには、次のようなメリットがあります。

- 企業や自治体は設備投資なしで再生可能エネルギーを利用できる

- 長期契約により安定した収益を得られる

- 電気料金が固定されるため、コスト管理がしやすい

PPAには、次のようなデメリットがあります。

- 契約期間が長期に及ぶ(10年〜20年が一般的)

- 発電事業者は設備投資のリスクを負う

- 契約条件によっては収益が制限される場合がある

PPAは、発電事業者が企業や自治体と契約を結び、発電した電力を一定期間供給するビジネスモデルです。

初期投資不要で導入できる点が大きな魅力です。長期的な電力供給契約を確保できるため、企業や自治体との契約を検討している事業者に向いています。

リース方式:土地を貸して安定収入を得る

リース方式には、次のようなメリットがあります。

- 初期投資不要で安定した賃料収入を得られる

- 設備の維持管理は発電事業者がおこなうため、手間がかからない

- 契約期間が長いため、長期的に収益を確保できる

リース方式には、次のようなデメリットがあります。

- 契約期間が長期に及ぶ(20年以上が一般的)

- 売電型に比べると収益性は低め売電型に比べると収益性は低め

- 契約終了後の土地の扱いについて事前の確認が必要

リース方式は、発電事業者に土地を貸して毎月の賃料を得るモデルです。

設備の設置や運営は事業者がおこなうため、土地所有者は管理の手間がかかりません。安定した収益を確保したい土地所有者に向いています。

リース方式での太陽光発電土地活用のメリット・デメリット

リース方式は、土地の有効活用手段として注目される仕組みです。実際に活用するには、契約内容やリスクを十分に理解することが重要です。

ここでは、リース方式のメリット・デメリットをより詳しく解説します。

メリット:初期投資不要で安定収入を得られる

リース方式の最大のメリットは、土地所有者が初期投資をせずに収益を得られる点です。通常、太陽光発電を導入するには、パネルや設備の設置費用がかかりますが、リース方式では発電事業者が負担します。そのため、土地所有者は設備投資のリスクを負わずに済みます。

また、毎月または毎年のリース料として安定した収益を確保できるのもポイントです。遊休地や活用が難しい土地でも収益化しやすいので、土地を持て余している方にとっても魅力的な選択肢となります。

メリット:管理や運営の手間がかからない

通常の太陽光発電事業では、設備のメンテナンスや運営管理が必要ですが、リース方式では発電事業者がこれらをすべておこなうため、土地所有者の負担はほぼありません。

管理が不要なのは、発電設備の設置や運用、メンテナンスをすべて発電事業者が担当するからです。土地所有者は契約に基づき賃料を受け取るだけであり、固定資産税などのコストも発電事業者が負担する場合が多いです。

不動産管理が苦手な方や手間をかけずに収益を得たい方にとっては、大きなメリットとなります。

デメリット:契約期間が長期化することが多い

リース方式の太陽光発電事業は、発電事業者にとっても大きな投資となるため、契約期間が20年以上と長く設定されます。そのため、長期間にわたって土地をほかの用途に転用することも難しくなるのがデメリットです。

契約期間が長期化する理由は、発電事業者が設備投資の回収をおこなうためです。FIT(固定価格買取制度)やPPAの契約期間に合わせ、事業の安定性を確保します。

もし契約途中で土地を他の用途に利用したくなった場合は、発電事業者との交渉が必要です。場合によっては違約金が発生する可能性もあります。そのため、契約前に慎重に検討することが重要です。

デメリット:収益性は売電型に比べて低め

リース方式は土地所有者は賃料収入を得るだけなので、売電収益を得る売電型のモデルと比較して収益性が低いデメリットもあります。売電収入の多くは発電事業者が得ます。賃料は固定されていることが多く、売電単価の上昇があっても影響を受けないのが収益性が低い理由です。またインフレなどによる賃料の変動が少なく、長期的な収益向上も難しいでしょう。

リース方式は、初期投資をかけずに安定した収益を得られる一方で、契約期間の長期化や収益性の低さといったデメリットがあります。契約内容をしっかり確認し、自分の土地活用の目的に合った方法を選びましょう。

PPAを活用した太陽光発電事業とは?

太陽光発電事業を展開するなら、PPAのメリットとデメリットを確認しておく必要があります。

発電した電力を一定期間にわたり供給する契約モデルで、企業や自治体は初期投資なしで再生可能エネルギーを活用できます。

電力消費の多い企業や公共施設に適しており、政府の脱炭素化政策とも連携しながら、再生可能エネルギーの普及を促進する重要な手段です。

電気料金の削減や環境負荷の低減にもつながることから、近年注目を集めています。

次に、PPAの基本的な流れや企業や自治体向けのビジネスモデルを見ていきましょう。

PPAの仕組みと基本的な流れ

PPAは、発電事業者が企業や自治体の施設の屋根や敷地に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を契約先に供給する仕組みです。

PPAの基本的な流れは以下の通りです。

- 発電事業者が企業や自治体と契約を結ぶ

- 企業・自治体の施設内に太陽光発電設備を設置(初期費用なし)

- 発電した電力を企業・自治体に販売(契約期間中)

- 契約期間終了後、設備を撤去または譲渡

また、PPAには主に以下の2種類のモデルがあります。

オンサイトPPAは、企業や自治体の施設の屋根や敷地に直接設備を設置し、発電した電力を施設内で消費するのが特徴です。電力の供給が安定し、送電コストを抑えられるため、中小企業や商業施設に適しています。

一方、オフサイトPPAは発電所を別の場所に設置し、電力を送電網を介して企業や自治体に供給します。より大規模な電力供給が可能で、大手企業や自治体向けのソリューションとして活用しているのが魅力です。

企業や自治体向けに電力を販売するビジネスモデル

PPAモデルは、主に以下のような企業や自治体で採用されています。

- 工場・製造業(電力消費量が多い)

- 商業施設・ショッピングモール

- 物流センター・倉庫

- オフィスビル・ホテル

- 学校・病院・官公庁施設

企業や自治体は発電事業者と契約すると、自社で設備を購入・設置することなく、長期間にわたり安価な電力を利用できます。契約期間終了後は、設備を発電事業者が撤去するか、施設側に譲渡することが可能です。

企業や自治体は初期投資ゼロで再生可能エネルギーを導入できるため、コスト削減と環境負荷低減の両立が可能になります。

電力コスト削減と環境貢献の両立

企業や自治体はPPAモデルを活用すると、以下のようなメリットを得られます。

電力コスト削減には、次のようなメリットがあります。

- 契約期間中、発電した電力を固定価格で利用できる

- 電力コストの上昇リスクを回避できる

- 電力会社からの購入電力を削減し、電気料金の節約が可能

- 契約終了後に設備を譲渡されると、コストメリットを享受できる

環境貢献には、次のようなメリットがあります。

- 再生可能エネルギーの導入により、企業のCO2排出量を削減

- ESG投資の観点から、企業価値の向上につながる

- 環境認証(RE100、SBT、CDPなど)への対応がしやすくなる

PPAの導入は脱炭素経営を推進する企業にとって、企業ブランドの強化や投資家へのアピールにもつながり、コスト面と環境面の両方からメリットが得られます。

契約期間や設置条件の確認が重要

PPA契約を結ぶ際には、以下の点を事前に確認することが重要です。

| 確認項目 | 確認ポイント |

契約期間 | ・一般的に10〜20年と長期間にわたる契約が多い ・契約期間中の電力単価や値上がりリスクの確認 ・契約終了後の設備の取り扱い(撤去または譲渡) |

設置条件 | ・屋根の強度やスペースの確認(オンサイトPPAの場合) ・送電網との接続可否(オフサイトPPAの場合) ・必要な設備メンテナンスの費用負担について |

リスク管理 | ・事業者の信頼性(過去の実績や財務状況) ・契約中に発電量が低下した場合の対応 ・万が一、発電事業者が倒産した場合の補償 |

PPAは長期契約が基本です。契約条件を慎重に確認し、信頼できる事業者との契約がポイントになります。PPAの活用により、企業や自治体は経済的・環境的なメリットを享受しながら、持続可能なエネルギー活用を実現できます。

売電収入で利益を生む!太陽光発電の収益シミュレーション

売電収益型は太陽光発電を活用した土地活用の中でも、長期的な利益を生み出す有力な方法です。発電した電力を電力会社に売ると、安定した収益が得られる一方で、初期投資や売電単価の変動、補助金の活用など、さまざまな要因を考慮する必要があります。

ここでは、初期投資の回収期間や目安、収益最大化の方法について詳しく解説します。

初期投資型の収益回収期間の目安

太陽光発電を導入する際の初期投資には、パネル設置費用や工事費、パワーコンディショナーの設置費などが含まれます。これらの費用を回収するまでの期間は、売電収益や電気代削減効果によって異なります。

一般的な初期投資額の目安(産業用太陽光発電)は以下の通りです。

| 50kW(低圧)設備 | 約1,200万円〜2,000万円 |

| 100kW(高圧)設備 | 約1,800万円〜3,000万円 |

| 500kW以上の大規模設備 | 約8,000万円以上 |

回収期間のシミュレーション例をあげると、以下のようになります。

| 売電価格 | 12円/kWh(FIP制度適用後の平均値) |

| 年間発電量 | 50,000kWh |

| 年間売電収益 | 50,000kWh × 12円 = 60万円 |

| 初期投資額 | 約1,200万円 |

| 回収期間 | 1,200万円 ÷ 60万円 = 20年 |

FIT(固定価格買取制度)の適用期間中(通常20年間)で回収可能なケースが多いですが、蓄電池を併用することで回収期間を短縮できる可能性があります。

売電単価の変動と長期的な利益予測

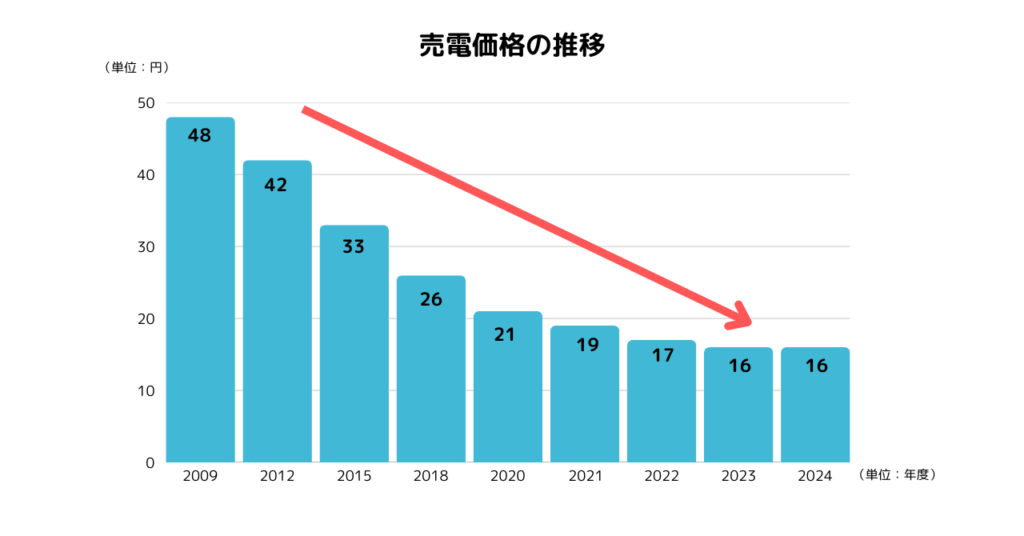

売電収益は、FIT(固定価格買取制度)やFIP(市場連動型買取制度)の影響を受けます。FIT制度では一定期間固定価格で買い取ってもらえますが、買取価格は年々低下しています。

以下は、過去の売電単価の推移(10kW以上の産業用太陽光)です。

| 年度 | 1kWhあたり調達価格(※) |

| 2012年度 | 42円/kWh |

| 2018年度 | 26円/kWh |

| 2020年度 | 21円/kWh |

| 2023年度 | 16円/kWh |

売電単価が下がると、収益性も低下します。長期的な利益を確保するには、自家消費型の活用がおすすめです。

売電収益のみに頼らず、自社で電力を利用して電気代を削減できます。また、蓄電池の導入も一つの方法です。夜間や電力単価が高い時間帯に電力を使用し、売電よりも経済的メリットを得やすくなります。

さらにFIP制度の活用で、市場価格に応じた柔軟な売電が可能になります。

※:過去の買取価格・期間等|FIT・FIP制度 – 資源エネルギー庁

蓄電池を活用した収益最大化の方法

太陽光発電の収益を最大化するためには、売電だけでなく蓄電池を活用し、電力の自家消費を増やすことが有効です。

蓄電池を導入すると、昼間に発電した電力を蓄電し、夜間や停電時に使用可能です。電力単価の高い時間帯に蓄電池の電力を利用すると、買電コストを削減できます。電力の需給バランスを調整することで、FIP制度を活用した売電も可能です。

蓄電池導入による収益シミュレーションの例

| 蓄電池容量 | 10kWh |

| 昼間の余剰電力 | 30kWh |

| 電力単価:20円 | 20円/kWh(購入電力) |

| 年間節約額 | 30kWh × 20円 × 365日 = 21.9万円 |

蓄電池の導入費用は約100万円〜300万円程度ですが、電気代削減効果を考慮すると、10年〜15年で回収できる計算になります。

税制優遇や補助金の活用による収益向上

太陽光発電の導入には、国や自治体が提供する補助金や税制優遇が活用できて、初期投資を抑えやすくなり、収益性の向上にもつながります。

太陽光発電の売電収入を最大化するためには、売電単価の変動や回収期間を考慮しながら、適切な対策を講じることが重要です。

2025年度は、以下のような受けられる補助金制度や税制優遇制度が受けられます。

| ZEH支援制度 | 住宅向けに最大140万円の補助 |

| 地方自治体の補助金 | 東京都・福島県・奈良県などで独自の補助金制度あり(※) |

| 即時償却制度 | 設備投資額を一括償却し、税負担を軽減 |

| 固定資産税の軽減措置 | 一部の自治体では、太陽光発電設備に対する固定資産税の減免措置あり |

補助金制度は、一期的に対応している場合もあります。特に自治体でおこなっている制度は、予算を達成すると申請の受付を終了するケースもあるでしょう。制度を受けたい場合は、各自治体への問い合わせがおすすめです。

太陽光発電による土地活用を成功させるポイントと注意点

太陽光発電を活用した土地活用を成功させるためには、適切な立地条件の選定や信頼できる施工業者の確保が重要です。また、契約内容の確認やメンテナンス費用、運営コストの管理など多方面での理解が必要になります。

ここでは、長期的な収益を最大化するためのポイントと注意点を詳しく解説します。

適切な立地条件(方角・日射量・送電設備)

太陽光発電の収益性を高めるためには、適切な立地条件を満たしていることが不可欠です。日照条件や周辺環境によって発電効率が大きく変わるため、事前に土地の条件をよく確認することが重要です。

立地条件を判断するには以下のようなポイントがあります。

- 日射量

- 方角と角度

- 周辺の影の影響

- 送電設備の有無

日射量を用いて、1年間の平均日射量が十分に確保できる地域かを確認します。南向きで、影の少ない場所が理想です。パネルを設置する向きが南向きで、適切な傾斜(20〜30度)を確保できるかも確認しましょう。特に日射量が十分でない土地や送電設備が遠い場合は、追加の設備投資が必要になり、コストが増加する可能性があります。

そのほかにも、「近くに高い建物や木々があり日陰が発生しないか」「近くに高圧線があり、売電に必要な送電設備が整っているか」といった点の確認もおすすめです。事前に現地調査をおこなうことで、収益性を試算しやすくなります。

信頼できる施工業者・運営事業者の選定

太陽光発電の施工業者や運営事業者の選定は、長期的な安定収益を得るために重要なポイントです。施工の品質が低いと、発電効率の低下や設備の故障につながる可能性があります。

施工業者・運営事業者を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

| 確認するポイント | 具体例 |

| 実績と評判 | 過去の施工実績が豊富で、顧客の評判がよいか |

| 保証期間の有無 | 設備の保証期間が長く、アフターサポートが充実しているか |

| 適正な見積もり | 相場に合った価格で施工をおこない、追加費用のリスクが少ないか |

| メンテナンス体制 | 定期点検や故障時の対応が迅速か |

信頼できる業者を選ぶためには、複数の業者から見積もりを取り、契約内容を慎重に比較することが重要です。また契約時には施工内容や保証内容を細かく確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。

契約内容の確認とリスク管理

太陽光発電事業では施工業者や電力会社、土地のリース契約など、さまざまな契約が関わります。契約内容を十分に理解し、リスクを管理することが必要です。

契約時の際は、以下のポイントを確認しましょう。

- 売電契約の条件

- リース契約の期間

- 撤去費用の負担

- 発電量保証の有無

売電契約の条件として、FIT(固定価格買取制度)やFIP(市場価格連動型)の適用期間と買取価格の確認が重要です。土地を貸す場合は契約期間が長期に及ぶため、解約条件の確認もおこないましょう。

また撤去費用の負担として、契約終了後に設備の撤去費用を誰が負担するのか明確にしておく必要もあります。発電量の保証は、長期的に売電をおこなう上で特に重要なポイントです。近年、日本では自然災害も多く発生していますので、発電量保証の有無も確認しておきましょう。

売電契約は長期間にわたるため、売電価格が将来的に変動する可能性についても考慮し、複数のシナリオを想定して計画を立てることが大切です。

メンテナンス費用や運営コストを考慮する

太陽光発電システムは一度設置すれば終わりではなく、長期間にわたって安定した発電を続けるためには定期的なメンテナンスが必要です。

「主なメンテナンス費用の内訳」

| 定期点検費用 | 約2万円/年(設備規模による) |

| パワーコンディショナーの交換費用 | 約10万~15万円(寿命10~15年) |

| 清掃費用 | 1回あたり約5万円(パネルの汚れによる発電効率低下を防ぐため) |

メンテナンスを怠ると、発電効率が低下し、収益が減少する可能性があります。雷や台風による災害が起きると、故障時の修理費用も必要になります。年間の維持費用を計算し、運営コストに組み込むことが大切です。

まとめ

太陽光発電を活用する際は、土地の条件や経済状況に合わせ、売電、PPA、リースなど複数の活用モデルから最適な方法を選ぶことが大切です。各方式の仕組みやメリット・デメリットを十分に理解し、シミュレーションで投資回収期間や長期収益を予測することも重要です。

国や自治体の補助金や税制優遇を有効活用すると、初期投資負担を軽減し、利益の最大化を図ることができます。

ジャパンライフアシストでは、土地を有効的に活用できる太陽光発電の取り入れ方をご提案します。「お持ちの土地が太陽光発電の活用に適しているか」「どのような電力の活用方法が適しているか」などの小さな疑問にもお答えします!